Wimbledon W.A.P. (2008) The Jurassic-Cretaceous boundary: an age-old correlative enigma // Episodes. Vol.31. No.4. P.423-428. Pdf: http://rogov.zwz.ru/Wimbledon,2008_JK_boundary.pdf

В декабрьском номере «Эпизодов» вышла небольшая статья Билла Уимблдона, аммонитчика и председателя берриасской рабочей группы, посвященная проблеме границы юры и мела. Работа производит странное впечатление. Хотя в целом Уимблдоном дан довольно полный обзор проблемы, его уверенность в том, что граница в Тетис должны быть проведена именно в подошве зоны Jacobi и никак иначе и в странной, мягко говоря, корреляции волжского яруса с портландом и титоном с берриасом (на которую никак не повлияли новые данные) выглядит весьма своеобразно. В первых строках он замечает, что подошва мела должна быть коррелируемой и как можно более хорошо прослеживаемой по всему миру – а основание аммонитовой зоны Jacobi этим критериям отвечает весьма слабо. Надо сказать, что в последние годы специалист по аммонитчикам Уимблдон сделался большим поклонником палинологии, считая, что если аммониты в корреляции не помогут – то споры с пыльцой и диноцисты решат все проблемы. Эту идею он последовательно отстаивал на прошедших встречах рабочих групп, а когда попал на разрезы волжского яруса Поволжья, тоже занялся отбором проб на споры и пыльцу. Правда, те результаты, которые получаются после использования подобных данных, судя по рассматриваемой статье, противоречат и результатам по аммонитам, и даже тоже весьма любимой Биллом палеомагнитке. К сожалению, почти все рассуждения Уимблдона о разрезах Русской платформы выглядят так, как будто он кроме своих же старых статей на этот счёт новых данных не видел. Вернее, видел – но не доверяет. Особенно занятными выглядят доказательства существования перерыва на границе зон Nikitini и Fulgens – мол, раз перерыв выражен литологически, то должен он быть выражен и биостратиграфически. Подобного же рода доказательствами того, что зона Nikitini не может отвечать значительной части портланда, служат различия их мощностей (хотя мощность к геологическому времени имеет очень слабое отношение, и то Уимблдоном приводятся минимальные на РП значения мощности зоны Nikitini, а про широкое развитие её аналогов - в том числе зоны Exoticus, которая привычно сопоставлена с Fulgens - в Арктике вообще не упоминается!). Да, 70 метров в Дорсете - больше полутора метров в Среднем Поволжье. А как насчёт километровых толщ верхневолжского подъяруса на Северо-Востоке? Там что, самые полные разрезы?

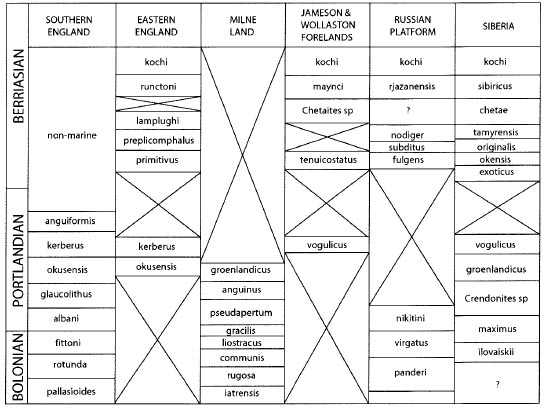

Вот она, странная корреляционная схема, которую приводит Уимблдон

Соответственно, приводимая в статье корреляционная схема для терминальной юры бореальных регионов не выдерживает никакой критики – показанный между зонами Nikitini и Fulgens огромный перерыв противоречит как давно опубликованным данным по аммонитам, так и, тем более, данным, полученным в последние годы. Складывается впечатление, что Уимблдон не понимает, что разные зоны могут иметь длительность, отличающуюся на порядок – иначе не понятно, что его так смущает в том, что если принять предлагаемый нами вариант сопоставления зоны Nikitini с портландом, то «зона Nikitini будет соответствовать 5-6 зонам в Англии». Ну, будет - и что такого? В конце концов, зону Nikitini мы уже разделили на три подзоны (которые, в общем, являются вполне нормальными зонами) и шесть биогоризонтов

Заканчивается статья указанием примерных направлений дальнейших исследований. И в этом заключении удивило число стратиграфических уровней, которые «примерно отвечают основанию зоны grandis». Вернее, удивило не само количество – а то, что указанные уровни (такие как появление или исчезновение тех или иных диноцист) или имеют низкий корреляционный потенциал или (как подошва зоны Fulgens и основание кальпионеллидной зоны В) расположены довольно далеко от рассматриваемой границы.

Форум Jurassic.ru

Форум Jurassic.ru

Форум Jurassic.ru

Форум Jurassic.ru